I first want to thank Flora and Mikaela for the opportunity to be here tonight. I was really intrigued by the call for participation and am really looking forward to everyone’s offerings.

Tonight, I intend to explore the potentials of fandom as a model for feminism. I’ll talk about my relationship to fandom; sketch a working definition of fandom and give some examples; and talk about how aspects of this could be productive for thinking about feminist community.

It’s a notion that’s been kicking around my head for a while now, and If We Carry On Speaking… has given me the space to begin to work through it in a meaningful way. Which is great, but also fucking terrifying. Because it’s so… close. Being a fan is a huge part of my identity and being a part of a community of fans at a formative age is probably the single most important factor shaping my practice as an art worker today.

But it’s also deeply embarrassing to tell a group of strangers how indie rock saved your young life. And… I suppose I’m very conscious of the boundary between confession and candor, between honesty-as-burden and honesty-as-gift.

But because being a fan and fandom, it’s so close, I think I have a bit of trouble seeing the forest for the trees. So I need you all, I need your perspectives to try to untangle these threads of thinking. Thus, I will persevere through embarrassment to enlightenment.

I guess I should begin at the beginning. I was born in the States but I grew up in the suburbs of Halifax, Nova Scotia.

You probably went there on holiday once, and I’m sure you found it very charming.

A have-not province jutting out into the Atlantic has to finds ways to entertain itself. The 90s in Halifax saw a flourishing of independent rock music. People called it “Seattle of the North.” My feeling on that is best summed up by a Lisa Simpson quote: Anything that’s the “something” of the “something” isn’t really the “anything” of “anything”.

I caught the bug the way most people do, through a cool older sister. My best friend, Matt, his sister Nicole started feeding him tapes, and Matt passed them on to me. At 13, we began attending as many all-ages shows we could convince his parents to drive us to, at Café Ole, Birdland, the Marquee Club, the Khyber, and elsewhere.

In those rickety venues, swaying my body to jangly pop music, I saw, for the first time, a viable alternative to the suburban wasteland existence. This is a moment in my life where I was being spat on and called a dyke for – as far as I understand it – having a shaved head and high IQ. Where everyday, I was being told in one way or another that I was wrong, the things I wanted were wrong, more than wrong, they were impossible. In music communities in Halifax, first in rock and roll and later in electronic music, I encountered both a profound sense of recognition and affirmation of my desires. Here I found more palatable models of gender and interpersonal relations based on dynamic intellectual exchanges.

But more than that, “It was the first time I witnessed the worlding function of ideological forms. That people gather ‘round things, that things gather, and that gathering creates new alliances, new ways of being in the world. That culture is something that must be tended to, something that comes from and is connected to other things, not an external object for consumption. That there is no such thing as nothing. The world is not empty, the void is full, heavy, a thing to hold onto.”

In the past few years I’ve realized how much these early experienced have directly shaped how I think about art and what it does. I mean, yeah, almost ten years in post-secondary institutions and varied hands-on professional experience comes into play, too. But I am still so fascinated by how we gather around artworks, how our bodies engage with them in speculative space, the forms of non-knowledge they produce, and the new identities and alliances that can form. The way that things and the love we direct at them can create new worlds. How this is a very bodily, everyday labor. How it’s a praxis.

So, if we are talking about what we can learn from fandom, I guess we should have a working definition. It’s pretty simple, in a way: a fandom is a community of fans, a subculture organized around a common interest. I think fans sometimes have an image problem: people imagine hysterical, slavish obsession with a given interest or mindless, simplistic consumption of popular culture. But within fandoms there is great diversity and productivity. Let’s think about something like fanfiction. These are stories that supplement the original story or create altogether new narratives with characters from the book or TV show or band or what have you. There is a great amount of diversity within these texts: some are straight up smut, some are novel length tales set the characters in alternative universes, and everything in between. And these spaces, these fanfiction communities, are discursively rich, there is a tremendous amount of work produced by a diverse range of authors, diverse in age, race, nationality; and no matter their differences, they all still passionately identity themselves and each other as belonging to a particular fandom.

I am really interested in these forms of imaginative resistance, the ways in which desire speaks to lack of satisfaction with the world at hand, and the ways in which we can see this as an emancipatory gesture. I like what Jane Blocker says in What the Body Cost: Desire, History, and Performance, desire “demonstrates the inability of the cultural order to fulfill its own ordering project, and reveals the difficulty with which societies control the energies desires liberate.” And I think is salient in this context of thinking about inventing new languages.

I want to look at a few examples. Constance Penley’s work is foundational in thinking about desire in fan culture. Roughly, in the text “Feminism, psychoanalysis, and the study of popular culture” from 1992, Penley looks at the Kirk/Spock or K/S fandom, which consisted at that time primarily of heterosexual, working class women who were writing pornographic fan fiction, of varying degrees of intensity. She speculates that the women are drawn to their (K/S) relationship because they treat each other as equals, and because they are drawn to the era that Star Trek emerged from, a still-hopeful 1960s America, and because of the blank slate of space, which is governed by a variety of different social structures. Still, why were these women writing the men into sadomasochistic scenarios? The thing with fantasy is that it is mobile, you can be one or both or neither, you can identify with the scene and not the actors; fantasy is about staging, not consummation. The women could identify/create a more equal and utopian world and they could indulge in power play fantasies while evading the problems of heterosexuality.

The next thing I want to talk about is parody yaoi dōjinshi manga. It’s fan made manga, where they took popular characters from mainstream manga for boys and wrote them into graphic homoerotic BDSM storylines, with very little story and a lot of violent sex. Yaoi is an acronym for yama nashi, ochi nashi, imi nashi, which means, “no build up, no foreclosure, no meaning” or “no climax, no meaning, no resolution”. Yaoi was titled as such due “to the fact that… [it] did not purport to be integrated stories, but were rather just scenes and snippets, oishiii tokoro dake, ‘only the yummy parts’.”

Yaoi is fascinating to me as cultural phenomena. Manga is referred to as air in Japan, because it’s just everywhere. Although its popularity has declined slightly since 1995, manga is still, without question, “one of the most extensive forms of popular culture.” The women producing amateur manga were generally lower class, with little to no post-secondary education, and with the mean age of 19 years old. Amateur manga is “one of the very few cultural and social forums in Japan… which [was] not managed by privileged and highly educated sections of society.” In 1975, the Comic Market was established by a group of young manga critics, Aniwa Jun, Harada Teruo and Yonezawa Yoshihiro, to encourage the fledgling movement. The bi-annual, weekend long Comic Market convention expanded into three day events, reaching its peak attendance between 1990-1992, with a quarter of a million attendees, making it “the largest mass public gatherin[g] in contemporary Japan.” Until 1988, approximately 80 per cent of attendees were female.

I mean, that’s huge! The desires of a marginalized group manifesting to not only create a new interpretive community, but affect the larger society as well.

But I always remember what a former professor told me, that for all my arguments I had to think of a foil. I am very aware of how subcultures can reproduce existing models/structures of inequality. We have some obvious examples: #gamergate, #fakegeekgirl, hell, even my own experiences in music, sometimes it feels like the only role for women is groupie, girlfriend, or goddess, none of which are desirable positions. Women have their fandom questioned in a way that never happens to men.

Also, you know, it’s the problem of sub-cultures: either their transgressions don’t leave a trace or they co-opted. So, I see the faults, I see the holes.

And I understand that I’ve been speaking really generally about sub-cultures that all have very particular contexts from which the emerge. But maybe this is the whole thing: if we can all see each other as fans of different stripes, fans of feminism, maybe we can create a more inclusive definition of feminism? A space for the proliferation of difference without exclusion.

In the research that I’ve done on yaoi, most of the authors of fan manga shied away from being identified as feminists. And Penley states in her article that the most of the fans she talked to didn’t identify as feminists, either, for class reasons and/or because of the anti-porn elements of feminism. Penley writes, “the slashers do not feel they can express their desires for a better, sexually liberated, and more egalitarian world through feminism; they do not feel they can speak as feminists, they do not feel that feminism speaks for them.” Which feels crazy to me, because I think what their doing is super feminist! This creative resistance and reflection.

Maybe this is something we can learn from. There’s this great lecture by Michael Hardt on the politics of love and evil, that you can watch on youtube, he’s at York University and it was filmed by TV Ontario, because, you know, that is what we show on TV in Canada. He says, “multitude… is a political project of the poor that is animated by love, a love that is characterized by the free experimentation with difference.”

Hardt contends that four things are required for us to animate love as a political concept:

1. "Love must be an open social concept that simultaneously applies to both the closest to and the furthest from us."

2. Love is personal and political, as much based on need as it is freely given.

3. "Love must be based on differences… love is really the experimenting with differences… creating out of difference new assemblages that in no way deny their singularities."

4. Love must be ontologically productive, love is an action, and desire is productive of community or can be; “love is not only the love of differences, but the constant production of differences."

Maybe it’s a leap, but I feel there is a resonance between what he’s saying and what happens in fandoms. And I have hope in the open, productive love of fandom, the enthusiasm and commitment. The labor of love that produces a fan community.

Utopia is no place, it is a process. And this process, this framing and reframing, I think guards against the production of static identities and intractable hierarchies. It keeps us open and responsive. If we can embrace this as a model, it will result in a richer, more diverse and ultimately more productive feminism.

But I am eager to hear your thoughts.

Jacqueline Mabey is an independent curator and art worker. She participated to the Session 2 in November 2014, at PARMER, Brooklyn. Visit her website: failedprojects.net

Playlist :

1. Eric's Trip, Behind the garage

2. Sloan, Coax Me

3. The Inbreds, Any Sense of Time

4. Jale, Brother

5. Plum Tree, Dog Gone Crazy

6. Hard ship Post, Wont You Come Home

7. Local Rabbits, Sally Anns Style Denial

8. Thrush Hermit, French Inhale

9. The Super Friendz, Come Clean

10. Sloan, 500 Up

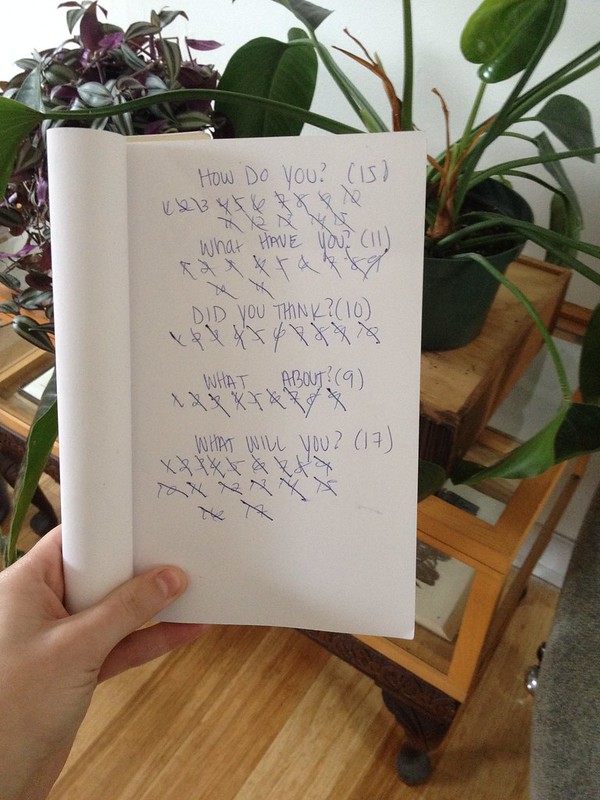

Image: Eric's Trip, by heartcaves / CC BY